Die biologische Vielfalt im Boden gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit und Bewusstsein, sodass das Europäische Parlament eine Bodenschutzstrategie verabschiedet hat, die den Rahmen für die internationale Gesetzgebung und Bewirtschaftung des Bodens liefern soll. Gründe für die Notwendigkeit des Bodenschutzes sind und werden bereits eingehend untersucht, da dieser artenreiche, unterirdische Lebensraum zu vielen Ökosystemfunktionen beiträgt, die wiederum in Beziehung zu Mensch und Klimawandel stehen. Offen bleibt jedoch die Frage wie insbesondere die biologische Vielfalt (Biodiversität) des Bodens geschützt werden kann. Naturschutzgebiete werden bisher vorwiegend mit dem Fokus der Erhaltung regionaler, oberirdischer Biodiversität eingerichtet. Ob solche Bemühungen des Naturschutzes auch einen Einfluss auf die Bodenbiodiversität und Bodenfunktion haben, ist aber noch unklar.

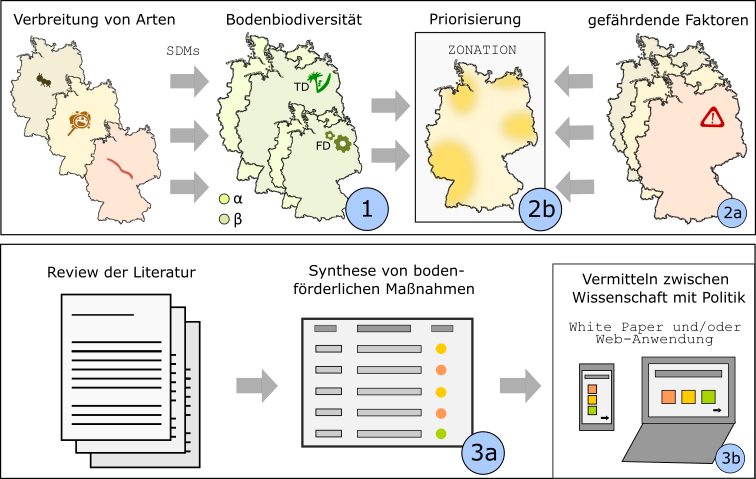

Im Promotionsprojekt wird der Frage nachgegangen, wie die Bodenbiodiversität konkret geschützt werden kann. In einem ersten Schritt werden dazu (1) Gebiete mit hoher Artenvielfalt und/oder Funktionsfähigkeit des Bodens (sogenannte Hotspots) bestimmt um anschließend (2) Vorrangflächen für den Naturschutz zu definieren und bestehende Lücken im Schutzgebietsnetz aufzuzeigen. Dabei wird auch auf die regionalen Gefahren für die Bodenbiodiversität eingegangen. Nebenbei wird außerdem untersucht, (3) ob sich Böden in derzeitigen Naturschutzgebieten von denen in ungeschützten Gebieten unterscheiden. Die Ergebnisse dieses Projektes bieten aufgrund der untersuchten Effekte derzeitiger Schutzgebiete und ermittelter Prioritäten ein hohes Anwendungspotenzial.

Um die Verbreitung der Bodenbiodiversität und deren Gefährdung in Deutschland zu untersuchen, werden verschiedenen taxonomische Gruppen berücksichtigt. Die räumliche Verbreitung der Bodenbiodiversität wird mittels Species Distribution Models und vorhandener Daten zu Wirbellosen (d.h. Annelida, Arthropoda, Nematoda) und Mikroorganismen kartiert. Durch die Berücksichtigung verschiedener Datensätze wird ein vollständigeres Bild über die räumliche Verteilung der Bodenbiodiversität in Deutschland gewonnen, sowie über mögliche Hotspots und Arten mit eingeschränkter Verbreitung (sogenannter Endemismus).

Die dazugehörigen Arbeitsabläufe wurden bereits erfolgreich für die Artengruppe der Regenwürmer (Ordnung Crassiclitellata) etabliert und können nun auf weitere Artengruppen (Springschwänze, Fadenwürmer u.a.) angewendet werden. Wir konnten zeigen, dass die meisten Regenwurmarten in Mitteleuropa weit verbreitet sind. Datenlücken finden sich vor allem in Nord-, Süd- und Osteuropa. Darüber hinaus fanden wir höhere Werte für den potenziellen Artenreichtum als zuvor vorhergesagt, mit einem Maximum von 19 Arten, die in 25 km² großen Rasterzellen gemeinsam vorkommen. Unter zukünftigen Klimabedingungen werden sich der potenzielle Artenreichtum verändern und die Verbreitung einzelner Arten potentiell vom Westen in den Osten Europas verschieben. Arten mit kleineren prognostizierten Verbreitungsgebieten waren tendenziell anfälliger für den Klimawandel, da ihre Verbreitungsgebiete stärker zurückgingen als die der weit verbreiteten Arten. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, nicht nur die derzeitigen Verbreitungsgebiete der Arten zu schützen, sondern auch ihre potenziellen Refugien für den Klimawandel. Die potentielle Verbreitung der Regenwürmer wurde bereits publiziert (Zeiss et al. 2024). Außerdem konnten für die Springschwänze und Fadenwürmer bereits Verbreitungskarten erstellt werden. Die Berechnung der Diversität (Anzahl an Taxa) der Fadenwürmer auf Artebene führte aufgrund der Datenlage zu wenig aussagekräftigen Ergebnissen. Die Berechnung wurde daher auf Gattungsebene wiederholt. Die berechnete Anzahl an Fadenwurm-Gattungen und Springschwanz-Arten ist in Mitteleuropa und insbesondere in Süddeutschland am höchsten mit bis zu 25 Fadenwurmgattungen bzw. 95 Springschwanzarten pro 4 km². Außerhalb Mitteleuropas finden sich häufig keine der untersuchten Fadenwürmer, was wahrscheinlich auf die Datenlage zurückzuführen ist. Datenlücken finden sich vor allem in Süd- und Nordeuropa. Weitere Artengruppen werden derzeit modelliert. Währenddessen wird in Zusammenarbeit mit dem Finnischen Umweltinstitut SYKE an der Priorisierung der ersten Artengruppen gearbeitet, sodass der Arbeitsablauf für die weiteren Artengruppen vorbereitet wird. Die konkreten Priorisierungsansätze wurden bereits erfolgreich mit allen Kollaborator:innen besprochen.

Basierend auf den Verbreitungskarten werden drei Ansätze der Priorisierung verfolgt, mit denen Vorrangflächen für den Naturschutz des Bodens auf verschiedene Weisen definiert werden. Im ersten gezielten Ansatz werden Schutzgebiete für die Bodenbiodiversität mittels des Programmes ZONATION identifiziert. Das heißt, es werden jene Gebiete gekennzeichnet, die als Hotspots der Bodenbiodiversität zu erhalten sind. In einem zweiten, konservativen Ansatz werden existierende Schutzgebiete ausgewertet und ggf. Flächen für deren Erweiterung identifiziert. Im letzten, vermeidenden Ansatz werden bodengefährdende Faktoren berücksichtigt, die potenzielle Kosten für den Naturschutz und das Management mit sich bringen. Die dabei einbezogenen Gefahren umfassen Klimawandel, Erosion durch Wasser, Landnutzungsveränderungen, Bodenverdichtung, Invasion von Pflanzenarten und Versalzung des Bodens.

Im ursprünglich dritten Arbeitspaket sollten bodenförderliche Maßnahmen aus “peer-reviewed” und Grauer Literatur gesammelt und deren potentieller Effekt in bestehenden Schutzgebieten untersucht werden. Neben einem Synthesepapier sollte zusätzlich eine Entscheidungshilfe (z.B. ein White paper oder eine Webseite) erstellt werden, um Entscheidungstragende bei entsprechenden Maßnahmen anzuleiten. Grundlage hierfür sollten auch die Ergebnisse aus den Arbeitspaketen 1 und 2 sein. Da derzeit ein ähnliches, globales Projekt vom Internationalen Netzwerk zur biologischen Vielfalt des Bodens (International Network on Soil Biodiversity, NETSOB) durchgeführt wird (Arbeitsgruppe 3: “Management Practices”), wurde sich gegen die Synthese bodenförderlicher Maßnahmen entschieden. Stattdessen liegt der Fokus des dritten Arbeitspaketes auf dem Vergleich geschützter mit ungeschützten Böden (Abbildung 2). Dabei wurden Datensätze auf globaler, kontinentaler und regionaler Ebene verwendet, um den potenziellen Effekt von Schutzgebietssystemen über mehrere Skalen zu untersuchen. Wir untersuchten Diversitäts- und Dissimilaritätsmaße für Bakterien, Pilze, Protisten und Wirbellose, Die Artenvielfalt an Nematoden, Zersetzern, Ektomykorrhizapilzen und arbuskulären Mykorrhizapilzen, sowie fünf Bodenfunktionen (Kontrolle von Krankheitserregern, Nährstoffversorgung, Bodenkohlenstoff, Abbau organischer Stoffe und Stabilität der Bodenaggregate). Die hier untersuchten Bodenfunktionen sind mit Ökosystemleistungen und der Bodengesundheit verbunden. Die Analysen zum Vergleich geschützter mit ungeschützten Böden auf globaler, kontinentaler und regionaler Ebene wurden erfolgreich abgeschlossen. Dabei konnten wir keinen einheitlichen Effekt von Schutzgebietssystemen auf die biologische Vielfalt und Funktionalität von Böden nachweisen. Über die drei räumlichen Skalen und vier Lebensraumtypen hinweg haben wir festgestellt, dass Naturschutzgebiete für die meisten Kombinationen von Biodiversitäts- und Funktionsparameter eine unbedeutende Rolle beim Schutz unserer Böden spielen. Nur 31 der 189 getesteten Auswirkungen des Schutzstatus auf die untersuchten Bodenparameter waren signifikant. Im Vergleich zu den Schätzungen der biologischen Vielfalt waren die potenziellen Auswirkungen auf die Bodenfunktionalität in allen räumlichen Maßstäben und Lebensraumtypen durchweg negativer. Obwohl der Bodenkohlenstoff als guter Indikator für die Gesundheit des Bodens gilt, konnten wir seine Indikatorfunktion hier nicht bestätigen: Wir fanden heraus, dass einige Schätzungen der Diversität und der Funktionen durch den Schutzstatus beeinflusst werden, konnten aber keine ähnlichen Auswirkungen auf den Bodenkohlenstoff feststellen. Die potenziell unbedeutende Rolle von Naturschutzgebieten für das Bodensystem wird durch die Ergebnisse der Random-Slope- und Random-Intercept-Modelle bestätigt, bei denen wir nur wenige signifikante Trends entlang des Schutzstufengradienten fanden. Das entsprechende Manuskript befindet sich derzeit bei den Koautor:innen zur Überprüfung.

Die drei dargestellten Analysen werden helfen die derzeitigen Naturschutzbemühungen zu koordinieren, indem schützenswerte Gebiete und positive Naturschutzeffekte herausgestellt werden. Die verwendeten Methoden können außerdem als Beispielstudie in anderen Ländern oder größerem Maßstab angewendet werden. Ungeachtet dessen wird das Promotionsvorhaben zu einer angemessenen Repräsentation des Bodens im Naturschutz beitragen, was wiederum den effektiven Schutz dieses bedeutenden Ökosystems ermöglicht.

Zugehörige Publikation:

Zeiss, R. Briones, M., Mathieu, J., Lomba, A., Dahlke, J., Heptner, L., Eisenhauer, N., Salako, G. & Guerra, C. (2023). Effects of climate on the distribution and conservation of commonly observed European earthworms. Conservation Biology. https://doi.org/10.1111/cobi.14187

Zeiss, R. (2024). “Ist Bodenschutz gleichzeitig Naturschutz?” Natur & Landschaft, BfN.