DBU aktuell – Umweltbildung II/2017

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe des Umweltbildungs-Newsletters stellen wir Ihnen fünf spannende Projekte vor, die von der DBU gefördert wurden oder werden:

- Mit nachhaltigen Schülerfirmen will die Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V. (HÖB) Übergänge zwischen Schulen, Einrichtungen der Behindertenhilfe und dem (ersten) Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu erleichtern.

- Unter dem Motto „Besser machen“ ruft das online Info-Portal LizzyNet Schulen und Jugendeinrichtungen auf, kreative Upcycling-Projekte durchzuführen.

- Die Let’s MINT-Reparierwerkstätten zeigen Schülerinnen und Schülern, wie defekte kleine Elektrogeräte wieder repariert werden können.

- OroVerde hat mit Hilfe der Wertelandkarte Limbic® Map einen neuen Leitfaden für die Umweltkommunikation entwickelt.

- Umweltentlastungspotentiale in Weinbaubetrieben herausarbeiten und Kriterien zur Erfassung und Bewertung ihrer Nachhaltigkeitsaspekte ermitteln, das hatte sich die TH Bingen zur Aufgabe gemacht.

Alle Projekte dürfen gerne nachgeahmt werden und vielleicht regt Sie ja das ein oder andere dazu an, selbst eine Projektskizze bei uns einzureichen. Mehr Informationen zu Förderung und Antragsstellung finden Sie unter https://www.dbu.de/2488.html

Wir wünschen einen ideenreichen Sommer!

Ihr Team von DBUaktuell Umweltbildung

© yanlev - Fotolia.com

Schülerfirmen sind ein bewährter Bestandteil des Schullebens: Lehrkräfte begleiten ihre Schülerinnen und Schüler bei der Herstellung von Produkten und beim Angebot von Dienstleistungen für den realen Markt. Das Format bietet eine natürlich Differenzierung von Tätigkeiten – auch und gerade mit verschiedenen Anspruchs- und Schwierigkeitsniveaus. Jede und jeder wird nach ihren und seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten eingesetzt. Daher eignen sich Schülerfirmen hervorragend für das inklusive Arbeiten. Dies gilt insbesondere auch für Nachhaltige Schülerfirmen.

Das Projekt der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V. (HÖB) hat das Konzept Nachhaltige Schülerfirmen in Tagesbildungsstätten und Einrichtungen in der Behindertenhilfe eingeführt. So sollen Übergänge zwischen Schulen, Einrichtungen der Behindertenhilfe und dem (ersten) Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erleichtert werden. Die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren wurde über das bisherige Maß hinaus intensiviert, wozu Netzwerke von Förderschulen, Tagesbildungsstätten, Oberschulen, Berufsbildenden Schulen, Behindertenwerkstätten und Unternehmen aufgebaut wurden.

Die Nachhaltigkeit der Schülerfirmen zeigt sich in vielfältiger Weise: Es herrscht gleichberechtigte Mitarbeit und Mitbestimmung von Menschen mit und ohne Behinderung. Bei der Herstellung von Produkten wird sparsam mit den Materialien umgegangen und wenn möglich wiederverwendbare Materialen eingesetzt. Beim gastronomischen Angebot der Schülerfirmen werden beispielsweise Gläser statt Plastikbecher verwendet und fair gehandelte Produkte angeboten. Es wird auf kurze Vertriebswege mit regionalen Partnern geachtet oder es werden direkt Naturmaterialien aus dem eigenen Garten genutzt, etwa zur Herstellung von Kastanienwaschmittel. In der Schülerfirma „Crea-Inklusivo“ arbeiten Schülerinnen und Schüler der BBS Syke gemeinsam mit Teilnehmenden aus dem Berufsbildungsbereich der Delme-Werkstätten und stellen Geschenkartikel aus Secondhand-Textilien her. Auch gegenseitige Unterstützung spielt eine wichtige Rolle: Erfahrungen aus der Schülerfirmenarbeit der BBS Meppen haben der Schülerfirma „Paletti“ im St. Vitus-Werk Meppen auf die Sprünge geholfen. Die dort gefertigten Produkte werden gemeinsam vermarktet und vertrieben.

Insgesamt wurden in vier Regionen Nachhaltige Schülerfirmen gegründet und Unternehmen zur Kooperationen gewonnen: Oldenburg/Delmenhorst/Syke, Friesoythe/Cloppenburg/Papenburg/Leer, Bersenbrück und Emsland. Für die Netzwerke wurden gemeinsame Workshops und Fortbildungen, wie zur Gründung und dem Betrieb von Schülerfirmen, zum Thema Nachhaltigkeit und zum Umgang mit Heterogenität angeboten.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: http://www.hoeb.de/index.php/nachhaltige-schuelerfirmen-als-instrument-zur-foerderung-von-inklusion

AZ 32479

© Deutsche Bundesstiftung Umwelt

© Deutsche Bundesstiftung Umwelt

„Besser machen“ heißt der Aufruf von LizzyNet. Das online Info-Portal lädt Schulen und Jugendeinrichtungen ein, sich intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu beschäftigen und kreative Upcycling-Projekte durchzuführen.

Die Menge an sogenannten haushaltstypischen Siedlungsabfällen, also Verbundstoffe, Metalle und Textilien, betrug im Jahr 2013 in Deutschland mehr als 5 Mio. Tonnen. Diese Menge kann deutlich reduziert werden, wenn wir Kreisläufe schließen und dabei alle Aspekte vom Produktdesign, über nachhaltige Produktions- und Konsumweisen bis hin zum Recycling ganzheitlich integrieren.

Die von der DBU geförderte Umweltbildungsmaßnahme „Besser machen!“ möchte dazu einen Beitrag leisten: Jugendlichen soll theoretisches Hintergrundwissen über nachhaltige und umweltschonende Wirtschaftsweisen vermittelt werden – über den praktischen Zugang von Upcycling-Projekten. Beim Upcycling werden Abfallprodukte oder gebrauchte Materialien in neuwertige Produkte umgewandelt und somit aufgewertet. Bei den Projekten geht es besonders um die längere Nutzung von Konsumgütern und wie in geschlossenen Wertstoffkreisläufen gedacht und gehandelt werden kann. So soll das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum erhöht werden.

Besonders geeignet sei das Thema laut LizzyNet für Projektwochen oder interdisziplinäre Unterrichtsprojekte, die sich mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) beschäftigen. Begleitend zu der Durchführung eines eigenen Upcycling-Projekts erhalten teilnehmende Schulen, Bildungs- und Jugendeinrichtungen Einblicke in Abfallwirtschaftsbetriebe, Unternehmen und Initiativen der Upcyclingwirtschaft und Green Economy. So wird ein anschaulicher Bezug zur Idee von Wertstoffkreisläufen und Produktlebenszyklen hergestellt. Von September bis Dezember 2017 können die durchgeführten Schul-Projekte dann als Beitrag zu einem bundesweiten Wettbewerb eingereicht werden.

Für Lehrkräfte und Pädagogen in NRW bietet das jfc Medienzentrum im Rahmen eines Fabrication Laboratories Upcycling-Workshops an, bei denen pädagogische Möglichkeiten der Nutzung von digitalen Fabrikationstechniken wie 3D-Drucken, Physical Computing und auch analoge Werkzeuge vorgestellt werden. Auf der Webseite werden Hintergrundmaterialien, Unterrichtsvorschläge und Modell-Beispiele aus Bildungsprojekten vorgestellt, die die pädagogische Planung unterstützen.

Alle Infos sowie Anmeldeunterlagen zur Teilnahme unter http://www.lizzynet.de/besser-machen.php

AZ 33552

© Lizzy Net

© Lizzy Net

In den vergangenen Jahren haben sich die Produktlebenszyklen von elektrischen und elektronischen Geräten drastisch verkürzt. Immer weniger Geräte werden repariert, vielmehr werden defekte Geräte meist durch Neuanschaffungen ersetzt.

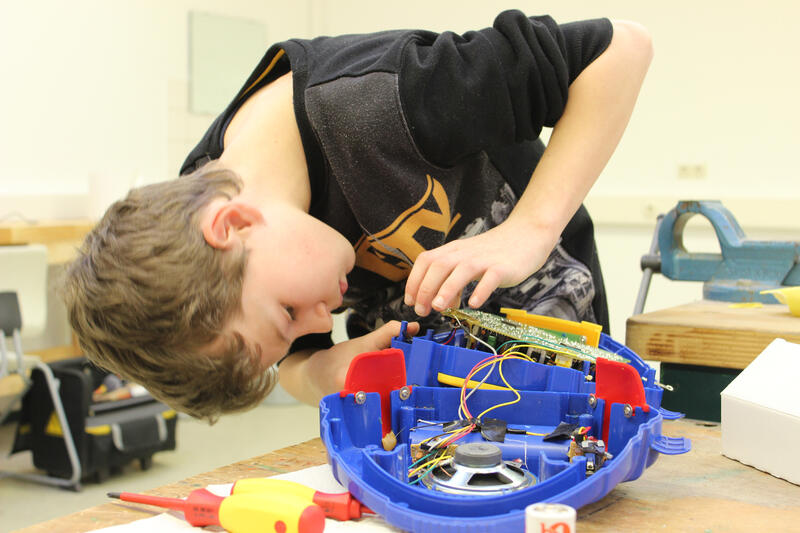

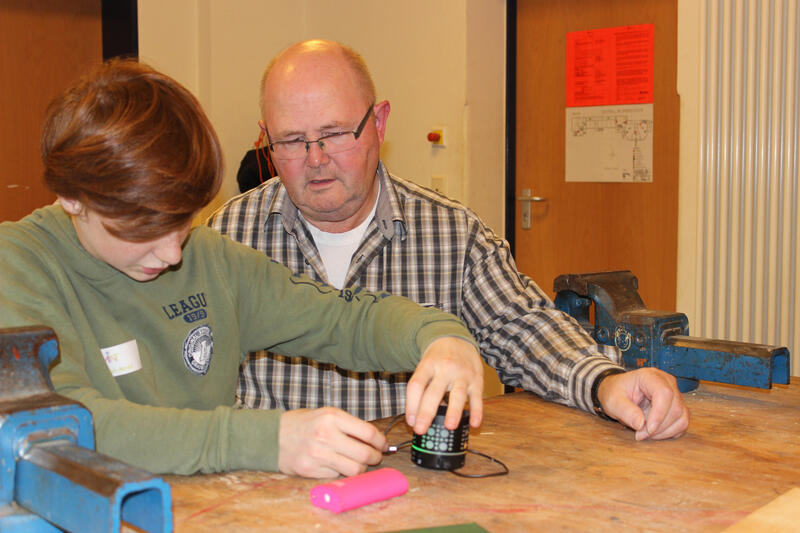

Diesem Trend möchte das Unternehmensnetzwerk Let’s MINT e.V. entgegenwirken. Es hat an der Ludwig-Windhorst Schule in Glandorf sowie an der Gesamtschule in Ibbenbüren je eine Reparierwerkstatt eingerichtet. In den Werkstätten reparieren Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe einmal wöchentlich auf Basis einer Schul-AG defekte, selbst mitgebrachte Gegenstände. Das können Staubsauger, Toaster, Haarföhn, Kaffeemaschine, Handy, Drucker, Tablet-PC, Rasenmäher, Laubsauger oder ähnliche Geräte sein. Die Jugendlichen werden von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der am Projekt beteiligten Unternehmen und Auszubildenden dieser Firmen, den „Let’s MINT-Reparierexperten“, fachlich angeleitet.

Let’s MINT möchte mit den Werkstätten technisches Interesse bei den Schülerinnen und Schülern wecken, Orientierung bei der Berufswahl bieten und vor allem die ökologische und technische Kompetenz der Jugendlichen stärken. Außerdem soll durch das Projekt das Umweltbewusstsein in den Mitgliedsunternehmen gestärkt werden. Die gemeinsame Arbeit fördert zudem wichtige Eigenschaften, wie die Fähigkeit zur Problemlösung, logisches Denken und Handeln, Teamfähigkeit, Kreativität und Zielorientierung.

Die Schülerinnen und Schülern beider Werkstätten lernen bei Exkursionen technisch-gewerbliche Ausbildungsberufe sowie die Reparaturkultur in den Mitgliedsunternehmen aus erster Hand kennen. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören die mittelständischen Firmen HÖCKER Polytechnik GmbH, Hilter; PRESTO GmbH & Co. KG, Bad Laer; Spanntec Wickelsysteme GmbH, Bad Iburg sowie NFT Automatisierungssysteme GmbH, Ibbenbüren.

Was genau in den Werkstätten „Let’s MINT Tüftler Crew an der LWS“ (Ludwig-Windhorst Schule in Glandorf) und „Let’s MINT Tüftler-Team“ (Gesamtschule in Ibbenbüren) passiert, kann man auf ihrem sogenannten Reparierblog unter https://www.letsmint.de/blog mit verfolgen.

AZ 33246

© Deutsche Bundesstiftung Umwelt

© Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Wieso werden durch die Umweltbildung und Umweltkommunikation immer nur die gleichen Menschen angesprochen und erreicht? Worauf kann man achten, wenn man neue Zielgruppen ansprechen will? Das waren die Kernfragen des DBU-geförderten Projekts „Green movie. Green media“ von OroVerde.

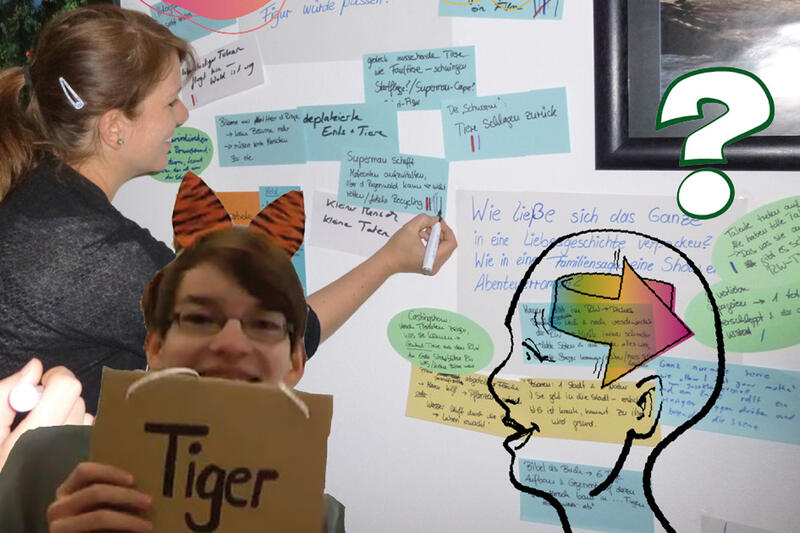

Im Rahmen dieses Projekts rief OroVerde Jugendliche und junge Erwachsene auf, kurze Filmclips rund um das Thema Regenwald und Konsum zu entwickeln. Die Themen sollten so aufbereitet werden, dass unterschiedliche Zielgruppen zu umweltbewussten Handeln motiviert werden. Innovativ war an dem Projekt, dass die Wertelandkarte Limbic® Map und die Limbic® Sales Types (© Dr. Häusel, Gruppe Nymphenburg Consult AG) aus dem Neuromarketing Grundlage für die zielgruppenorientierte Ansprache boten. OroVerde übertrug das Modell auf Nachhaltigkeitsthemen und entwickelte darauf aufbauende Zielgruppenbeschreibungen, Anleitungen in Bezug auf Stil und Tonalität, Wortschatzlisten für die verschiedenen Motivationstypen und vieles mehr. Diese Erkenntnisse flossen in die Briefings und Zielgruppenbeschreibungen ein, mit denen sich die Teilnehmenden des Wettbewerbs an den kreativen Entwicklungsprozess von Filmen und Plakaten machten.

Es entstanden über 100 Filmideen, teils als fertige Filmclips, teils als Skripte, und ca. 130 Plakatideen. Die Wirkungsweise der besten 8 Filmideen wurde im Rahmen einer Befragung von über 850 Personen evaluiert. Dabei lag der Fokus darauf, mehr über die Vorlieben und Widerstände der verschiedenen Limbic® Types zu erfahren. Diese Erkenntnisse und Erfahrungen wurden wiederum aufbereitet und in einem Leitfaden Umweltkommunikation zusammengefasst.

Laut der Projektleiterin Birthe Hesebeck hat das Projekt gezeigt, dass der Einsatz von Limbic® Types und Limbic® Map in der Nachhaltigkeitskommunikation es ermöglicht, neue Zielgruppen passgenau zu erreichen und Kommunikationsfallen zu vermeiden. Durch die Berücksichtigung der Werte der jeweiligen Zielgruppe sei es möglich, einen Zugang zu ihr zu finden und sie nicht direkt mit dem erhobenen Zeigefinger oder anderen für die Zielgruppe typischen „No go´s“ zu verprellen. Dabei fiele es erstaunlich leicht, sich in die neuen Zielgruppen hinein zu versetzen, da dies nicht nur kognitiv, sondern auch emotional geschieht.

Weitere Infos zu dem Projekt sowie viele Materialien für alle, die ebenfalls ein Filmprojekt starten möchten, finden Sie hier: http://www.regenwald-schuetzen.org/projekte-national/green-movie-green-media.html

AZ 31050

© OroVerde

© OroVerde

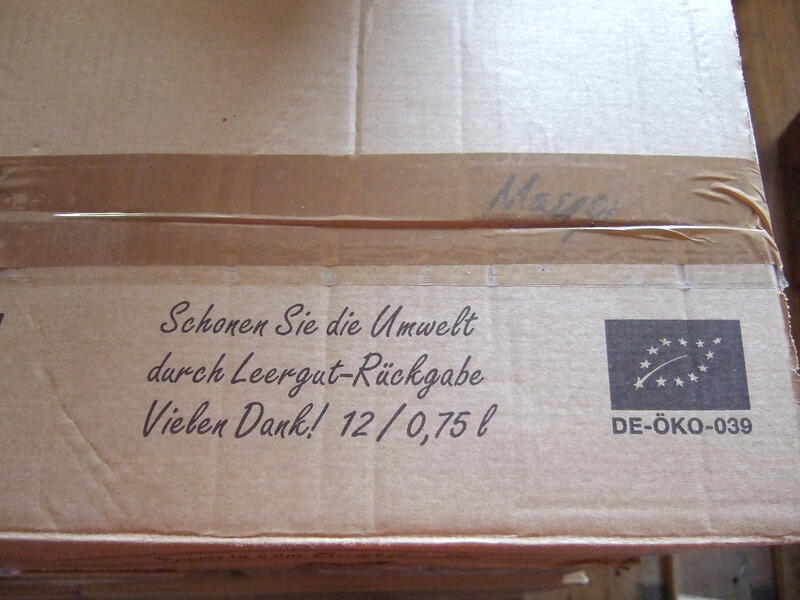

In Deutschland gibt es rund 19.000 Winzerbetriebe. Viele von ihnen wollen sich verstärkt in Richtung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung und Unternehmensführung ausrichten. Doch es fehlen konkrete und anwendbare Standards, um die betrieblichen Umweltwirkungen und -leistungen zu erfassen und zu bewerten.

Die Technische Hochschule Bingen hatte sich u.a. in Kooperation mit 16 Deutschen Weingütern zum Ziel gesetzt, genau dort anzusetzen: In dem DBU-geförderten Projekt ermittelten sie konkrete Umweltentlastungspotentiale in Weinbaubetrieben und entwickelten Kriterien zur Erfassung und Bewertung ihrer Nachhaltigkeitsaspekte. Mit diesen Aktivitäten möchten sie die Unternehmen in Richtung einer nachhaltigen Unternehmensführung unterstützen.

Der Projektträger und seine Kooperationspartner analysierten die wesentlichen Auswirkungen entlang aller Lebenszyklusphasen der Weinproduktion auf Grundlage der international anerkannten Leitlinien 4.0 der Global Reporting Initiative (GRI). Hierbei wurde die gesamte Produktionskette von der Herrichtung der Weinbergsfläche über die Kellerwirtschaft bis hin zum Vertrieb, einschließlich der potenziellen Schutzgutbeeinträchtigungen, beachtet.

So entstand als ein wesentliches Projektergebnis der „Handlungsleitfaden zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts für Weinbaubetriebe“. Außerdem wurde ein sogenannter „Umweltrechner“ entwickelt, der es den Winzern ermöglicht, eine betriebliche Datenerfassung der Energie- und Materialaufwendungen vorzunehmen. Anhand dieser Ergebnisse und durch den Aufbau eines Nachhaltigkeitsnetzwerks Weinbau werden die Betriebe in die Lage versetzt, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten für die Außendarstellung und zur Kundenkommunikation zu nutzen. Darüber hinaus wurde eine Unterrichtsreihe für Weinbaustudierende und –techniker entwickelt, sodass die Ergebnisse des Projekts in den Studiengang Weinbau/Önologie der beteiligten Hochschule und in die Technikerausbildung integriert werden.

Details zu den Projektergebnissen finden Sie unter http://iesar.fh-bingen.de/projekte/Nachhaltigkeit-im-Weinbau/NiW_projekte.php

AZ 31353

© Deutsche Bundesstiftung Umwelt

© Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Herausgeber

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Abteilung Umweltkommunikation und Kulturgüterschutz

An der Bornau 2

49090 Osnabrück

Tel. 0541|9633-0

Fax 0541|9633-190

Redaktion

Birte Kahmann, Dr. Rainer Erb

DBU Zentrum für Umweltkommunikation

An der Bornau 2

49090 Osnabrück

Tel. 0541|9633-956, Tel. 0541|9633-950

Fax 0541|9633-990

Verantwortlich

Prof. Dr. Markus Große Ophoff

Erscheinungsweise

Vierteljährlich

Newsletter abonnieren unter: https://www.dbu.de/1247.html